| 聚焦 “百千万工程” | 古村寻迹探非遗,记忆传承绽新彩

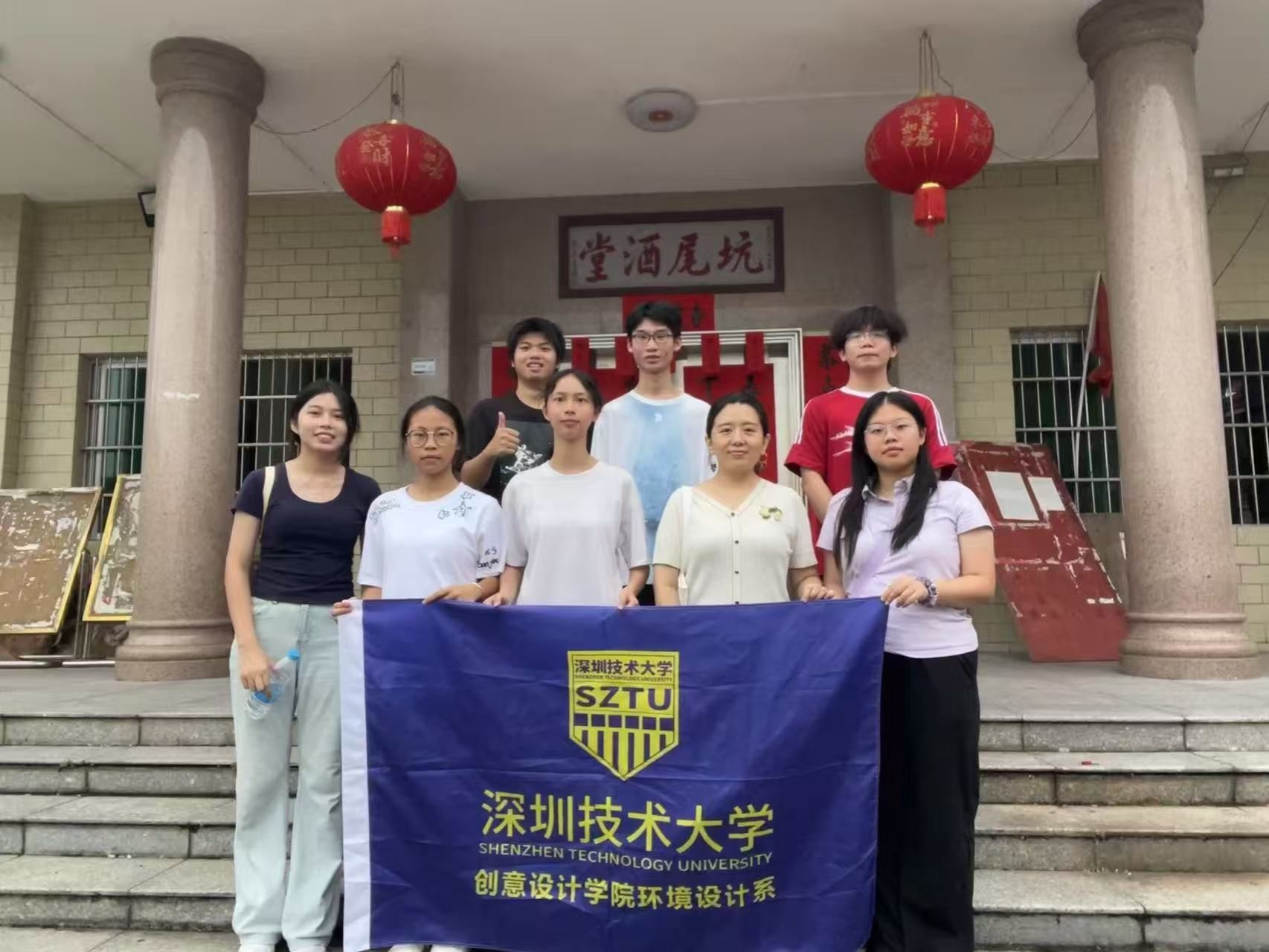

盛夏七月,骄阳似火,深圳技术大学创意设计学院“银龄艺旅”三下乡实践团前往肇庆市高要区白土镇坑尾村,开展为期四天的“濒危记忆抢救与活化”社会实践活动。团队聚焦村中高龄长者,通过口述采集、影像资料记录等方式,深入探寻这座岭南古村落的建筑遗迹、非遗技艺与集体记忆,为乡村文化的保护与传承贡献力量。

01前期准备,搭建桥梁

坑尾村历史悠久,是岭南画派大师黎雄才的故乡,也是端砚石料的重要产地,先后被评为“广东省古村落”“广东省最具潜质古村落”,是广东省文化名村之一。随着城市化进程加快,村中60岁以上长者占比已超半数,传统技艺和民俗文化面临失传风险。

在村委会的大力协助下,团队与当地10余位受访者取得联系——他们中既有村民众筹修建酒堂、老建筑修复等村庄重大历史事件的见证者,也有芏草编织、端砚采石等非遗技艺的传承人。采访地点选在村史馆、祠堂、榕树下等极具历史氛围的场所,采用“人——物——场”三重交互模式,串联起个体与集体的历史记忆。

02人物访谈,记录美好

“行走的村志”

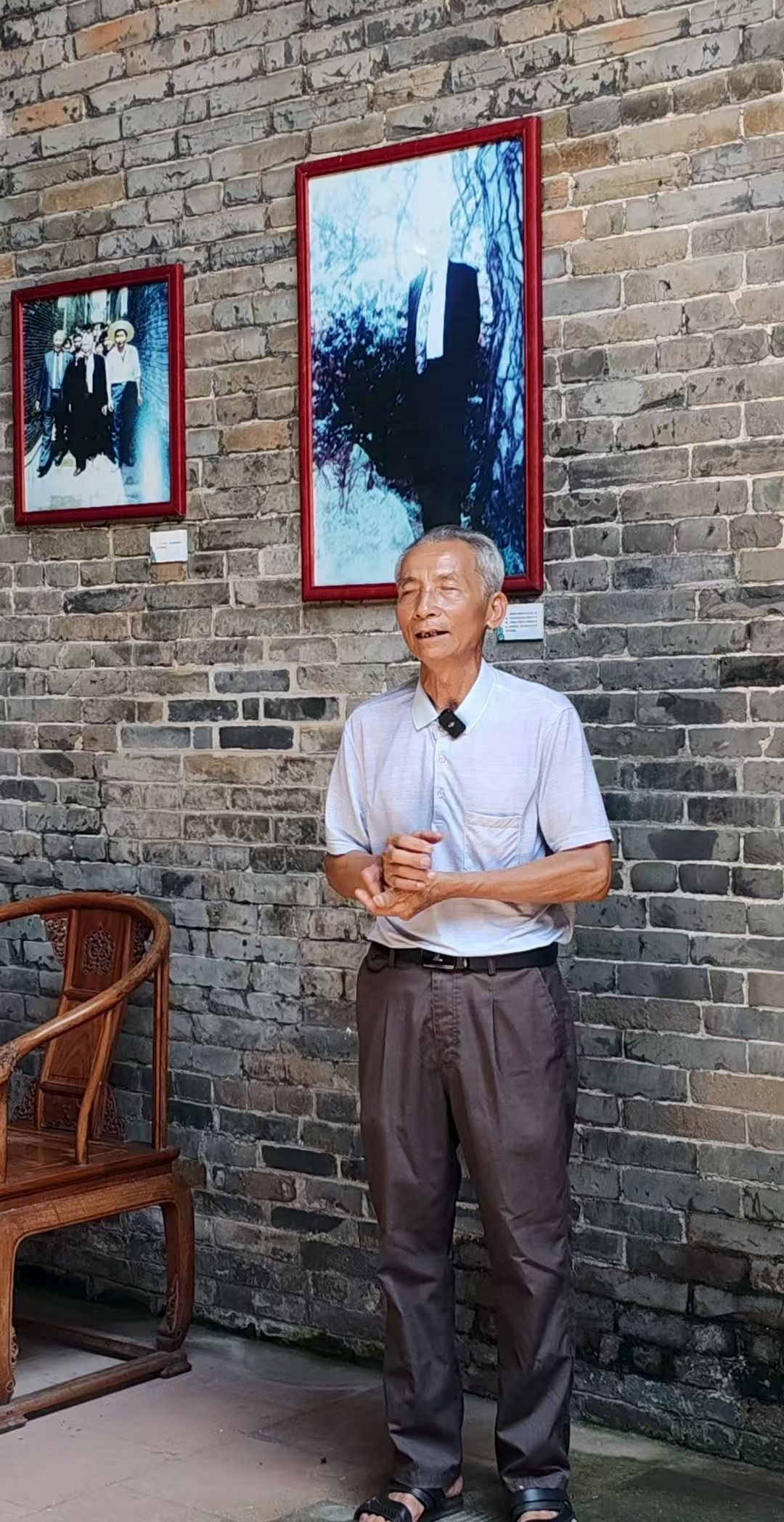

现年76岁的黎和佳佳叔,为团队成员进行了坑尾村历史和高要区家训廉政教育基地的详细讲解,并接受了团队的采访。

“这个‘父子明京’金匾是乾隆年间御赐的,黎家八人考中贡生呢!”佳站在黎氏祖宅“郎官第”内介绍说。坑尾村自北宋开村以来,乡民重德尚礼,耕读传家,几百年来出现过“父子八贡”的科举盛世。

通过佳叔的细致讲述,茶果节的盛况与村落的变迁仿佛就在眼前,队员们深刻感受到村庄数百年来的文化传承。

行走芏草飞丝,阿婆指间织草席

一位八旬编席奶奶李阿婆让队员们见识到了手工技艺的传奇魅力。草编席是坑尾村的传统技艺,国家非物质文化遗产,曾是远销国内外的送礼佳品。老人双手布满岁月痕迹,却依然灵巧地将芏草编织成精美席子。“这芏草要晒七天,舂的时候得顺着纤维,不然编出来的席子会散。”李阿婆说,她年轻时曾用细如发丝的芏草编织“生活快乐”“坑尾放眼世界”等字样。

新丁红箩,茶果飘香祈丁旺

多位受访者共同勾勒出坑尾村最热闹的民俗活动——奉香节(又称茶果节)的盛况。坑尾村的“奉香节”起源于明清时期,六年举办一次,是属于这六年间结婚的夫妇们的盛会。“当天女方娘家亲戚挑来两个红色箩筐,被称为‘新丁箩’,一个箩筐里装着象征金银满屋的煎堆,另一个箩筐里装上芏草席,祝愿新丁夫妻百年好合、丁财两旺。”在菜棚劳作的阿姨回忆说。

奉香节举办时,村民们通过放鞭炮、醒狮表演等方式庆祝。新丁人家将所有供品和“新丁箩”摆到门楼前滩池的八仙台上,祈求新的一年国泰民安、风调雨顺,五谷丰登。“酒堂里舞狮、放烟花,80桌席都坐不下。”另一位村民补充说。

03 昼采乡音,夜筑文存

白天,队员们奔走在村落巷陌,采集素材;夜晚则在驻地整理归档。实践团成员反复回放录音、辨听方言、梳理文稿,将数百分钟的采访素材转化为珍贵的口述档案。

这些资料不仅为后续的文化活化研究奠定了坚实基础,也为古村落的记忆保护提供了有力支撑。

“这些故事要是没人记,过几年就真没了。”一位村民感慨地说。

接下来,团队将以“银龄”为钥,用现代技术和数字化手段,把采集到的口述素材转化为插画、微纪录片等多样成果,通过网络平台让更多人了解岭南古村的独特魅力,探寻传统村落活态传承的创新路径,为乡村振兴和文化传承贡献青春力量。