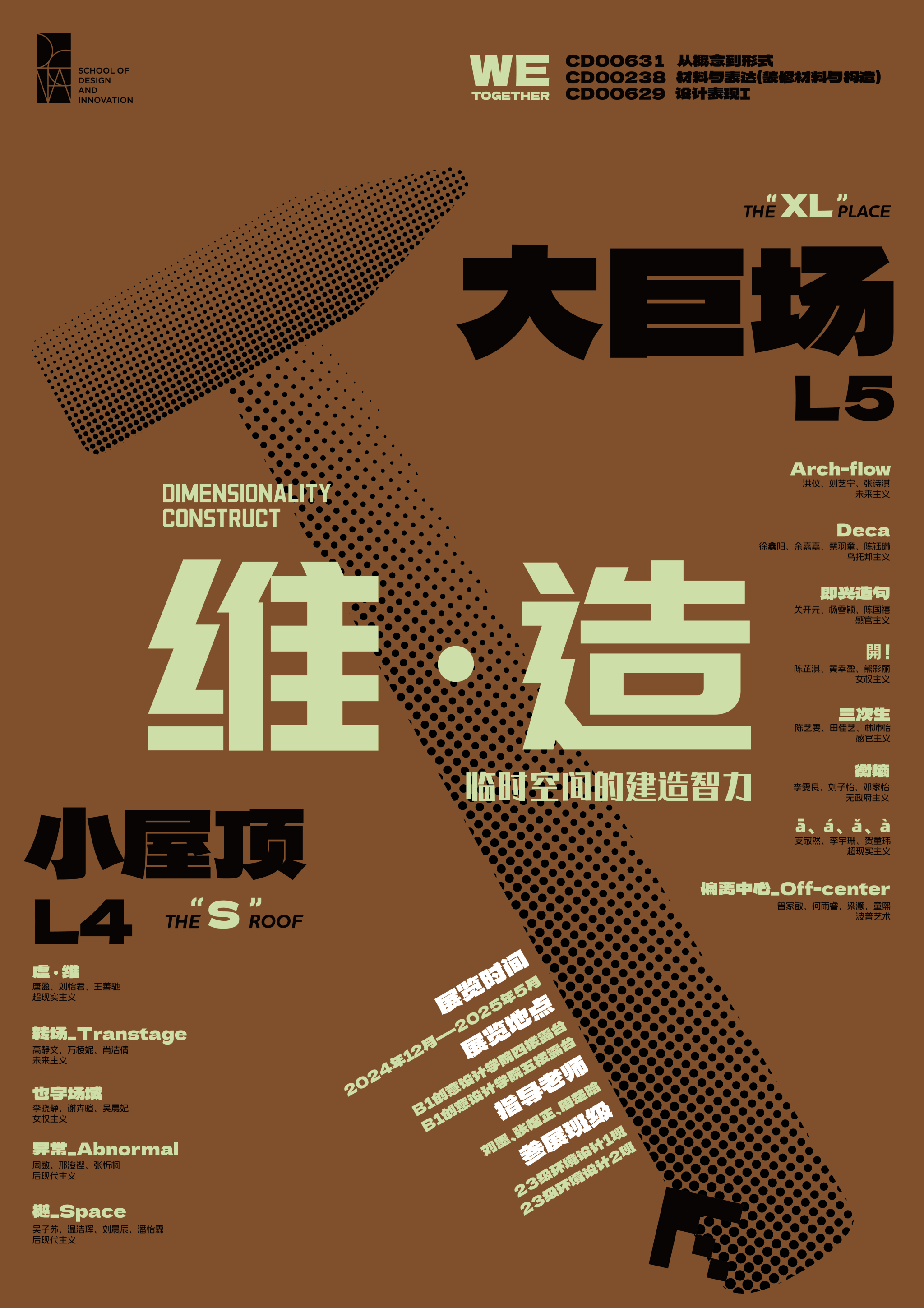

建造主义-维造 | 环境设计专业《从概念到形式》专题作业03展览汇报

作者:创意设计学院发布时间:2025.01.12在本学期,深圳技术大学创意设计学院的《从概念到形式》课程专题作业03中,来自2023级环境设计专业的42名学生围绕“建造主义-维造”这一主题,历经不断地研究与探索,最终呈现出13组独具匠心的空间装置。

在《从概念到形式》这门课程中,03作业“建造主义-维造”作为五个关键过程作业之一,承载着承上启下的重要作用。它不仅是同学们设计学习旅程中的一个重要里程碑,更是为期末结课作业奠定坚实认知基础的关键环节。

此次作业的核心,在于引导同学们深入探索建造主义的多元性,并通过融合一系列富有挑战性的设计理念,来重新定义和诠释空间的可能性。在这场从抽象概念到实体空间装置的创意转化中,同学们以小组为单位在以下八种主义中择一作为转译对象:A.女权主义、B.无政府主义、C.未来主义、D.乌托邦主、E.感官主义、F.后现代主义、G.波普艺术、H.超现实主义

通过这八大设计理念的融合,课程展览不仅展示了同学们的设计思想深度,更为观众带来了一场关于空间、设计与文化的深度对话与思考。

在学院四楼“小屋顶”与五楼“大巨场”的两处户外展览现场,一件件空间装置不仅是同学们对“建造主义-维造”主题的诠释,更是他们设计思维与技艺成长的直观展现。从草图绘制到材料精选、结构设计直至实体空间装置的精心搭建,每一步都凝聚着同学们的建造智慧。这次展览展示了他们在材料运用、结构设计以及空间塑造等方面的成长与创新。

此次展览,不仅全面梳理与展示了同学们在《从概念到形式》课程中的阶段性学习成果,更为他们未来的设计与创新之路奠定了坚实的基础。展望未来,随着科技的日新月异与设计理念的持续创新,我们期待这些年轻设计师能够不断深化设计思维,突破传统材料与结构的局限,积极探寻并应用新兴材料、前沿智能技术及遵循可持续发展的设计理念。

学生空间装置作品

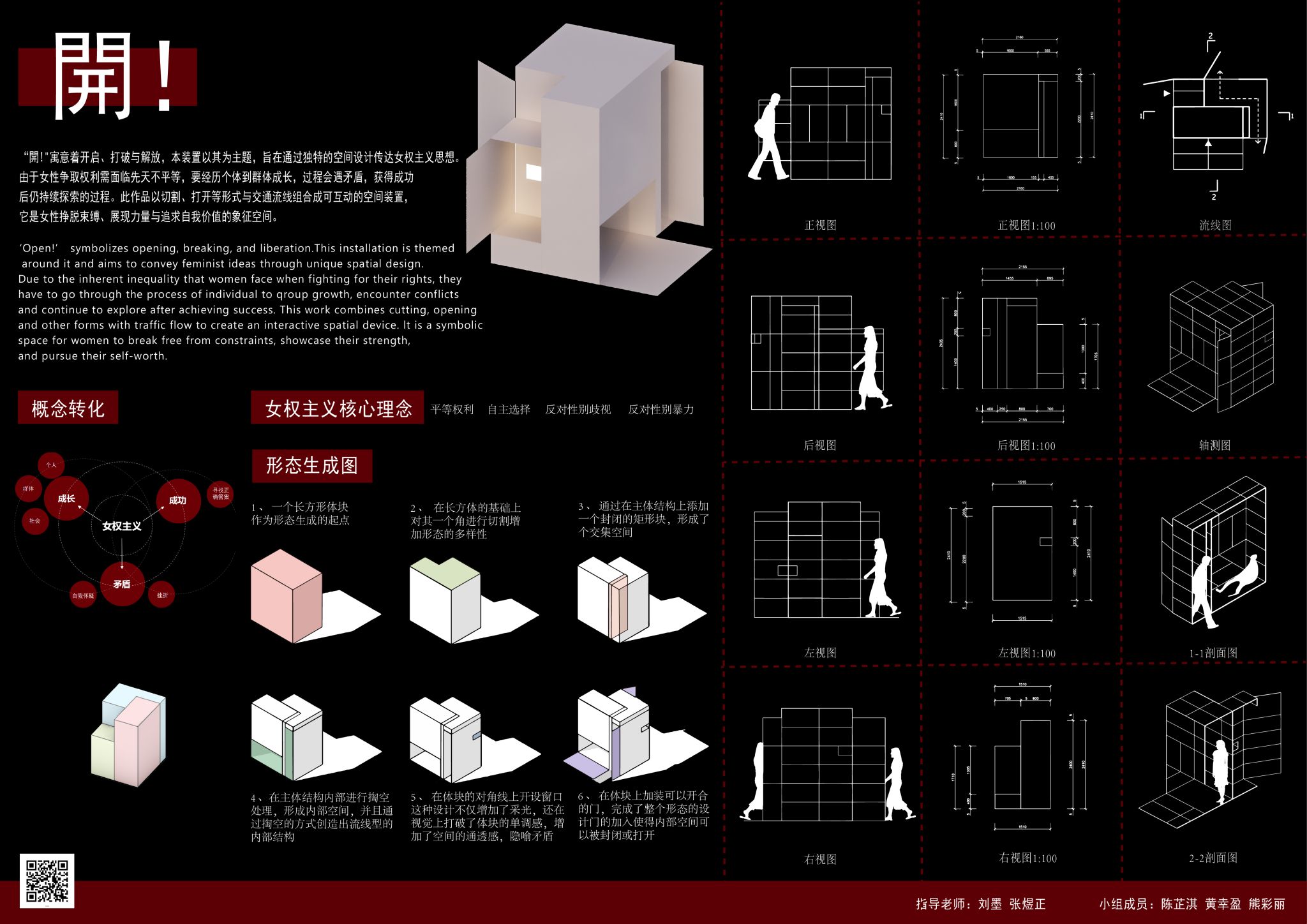

《開!》-女权主义

作者:陈芷淇、黄幸盈、熊彩丽

“開!”寓意之开启、打破与解放,该作品旨在通过独特的空间设计,传达女权主义的精神内涵。鉴于女性在争取权益的道路上,先天便面对着种种不公,她们需历经由个体至群体的觉醒与成长,不断在探索与被发现中前行。此空间设计巧妙融合了发现与探索的旅程,通过切割、开启等手法,与交通流线交织,构建出一个可互动的体验场域。这不仅象征着女性在社会中的束缚被逐一解除,更是她们自我觉醒与不懈追求自我实现的直观展现,成为了一个寓意深远的象征性空间。

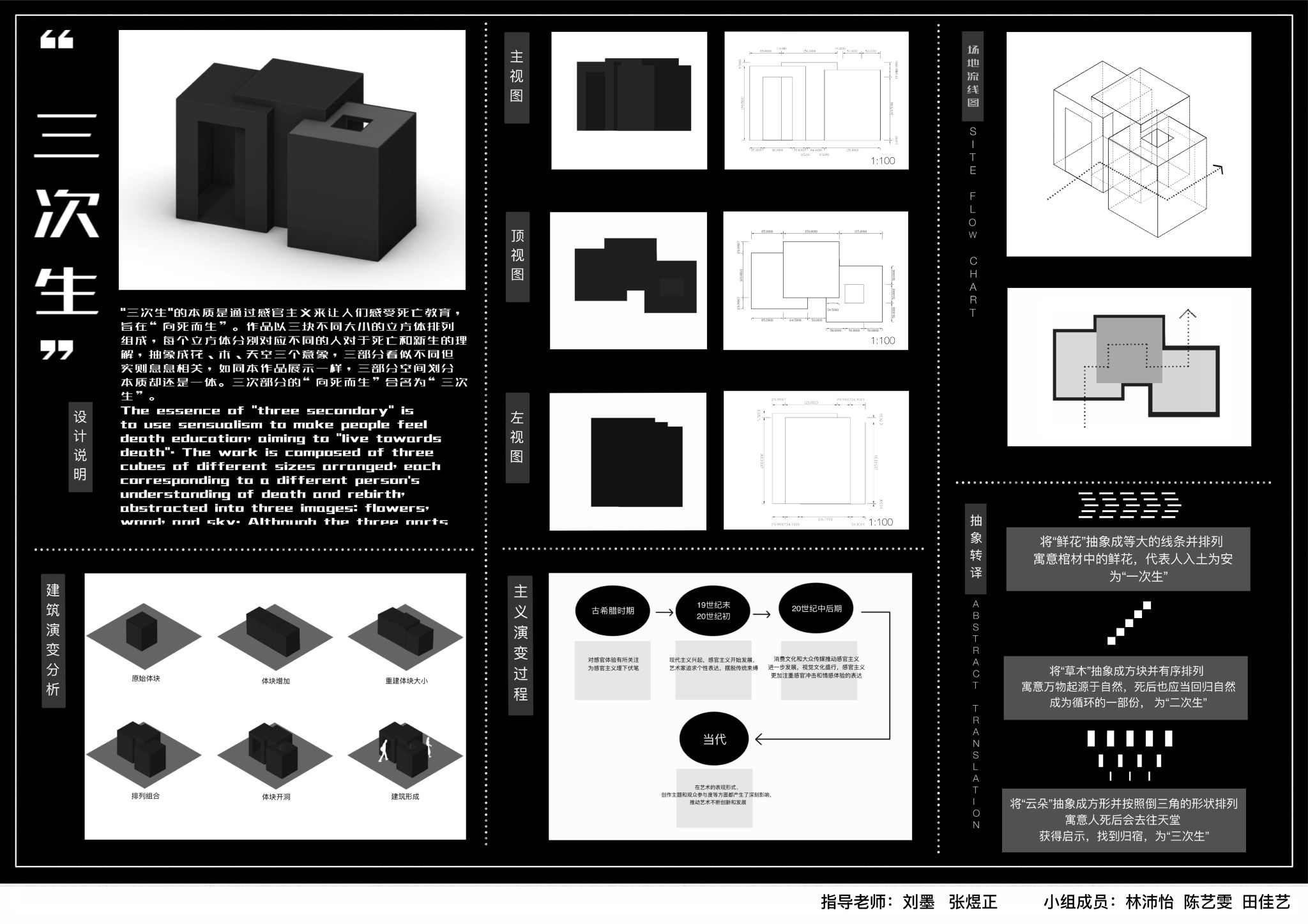

《三次生》-感官主义

作者:陈艺雯、田佳艺、林沛怡

"三次生"这一艺术构想,精髓在于运用感官体验为媒介,引领人们深刻体悟死亡教育的真谛,其核心追求在于倡导“向死而生”的哲学态度。该作品由三个大小不一的立方体精心排布而成,每个立方体均独立而深刻地映射出不同个体对死亡与新生各自独到的见解。尽管这三个部分在形式上各具特色,但它们之间却存在着微妙而深刻的内在联系,正如作品所展现的那样,它们虽在空间上有所分隔,但本质上却浑然一体,共同诠释了“三次生”这一合名的深刻含义——即通过三次不同维度的“向死而生”探索,汇聚成对生命终极意义的全面省思。

《衡熵》-无政府主义

作者:李雯良、刘子怡,邓家怡

秩序感源于生命中有序与无序的相互交织,无数的生命轨迹独立运行,平行或交汇,产生或消亡,一切正在不断演化,而熵是其中的状态数、可能性,它反应社会系统中复杂性和多样性的增长,它既遵循一定的规律,又充满变化和不可预测性,它在混沌的自演中寻找重塑的契机。该作品通过对无政府主义的解读,希望由这样的动态平衡构建有序与无序的和谐场域,通过解构与再生展现个体如何在这个世界中寻找新的平衡与意义。

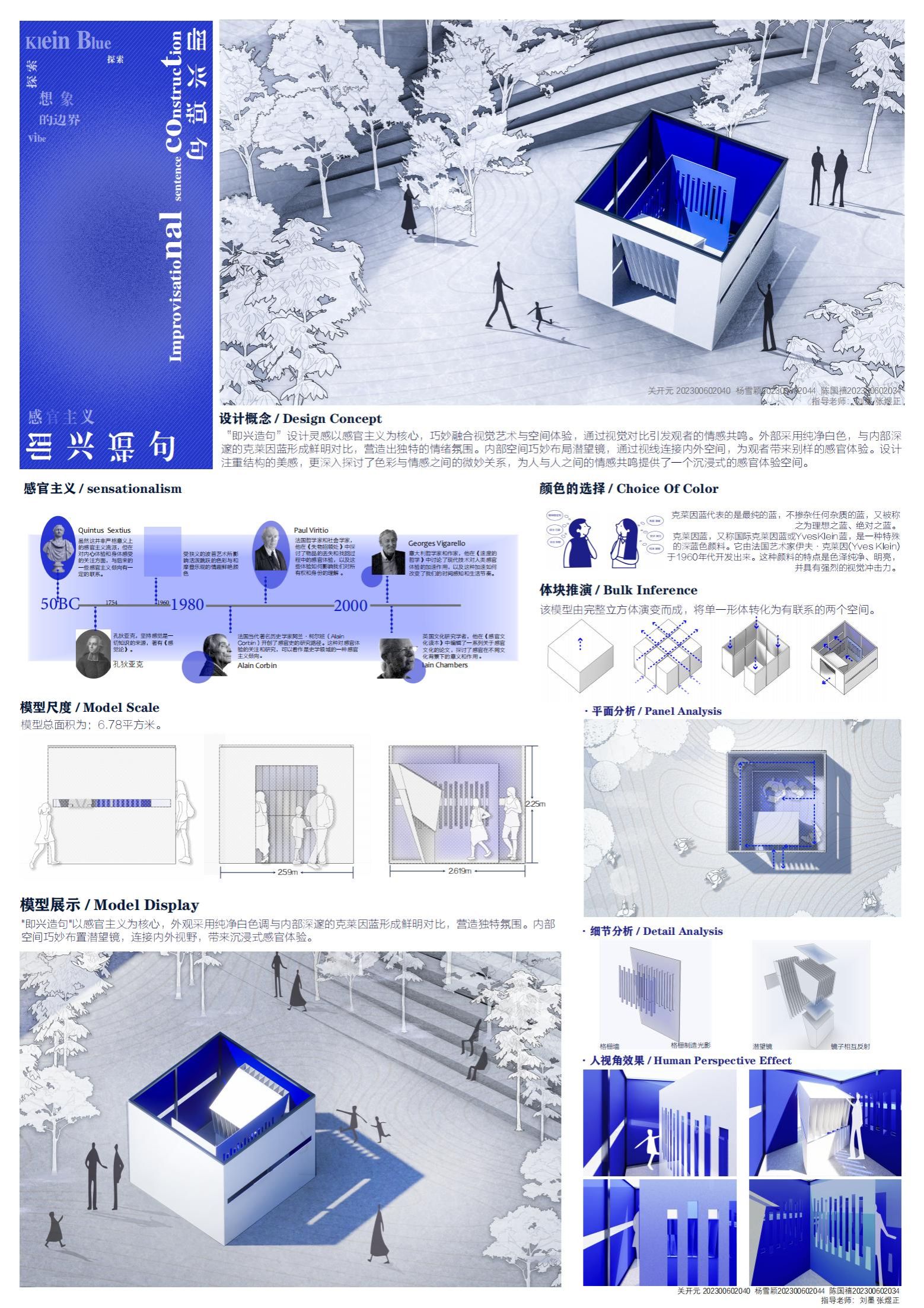

《即兴造句》-感官主义

作者:关开元、杨雪颖、陈国禧

“即兴造句”设计灵感以感官主义为核心,巧妙融合视觉艺术与空间体验,通过视觉对比引发观者的情感共鸣。外部采用纯净白色,与内部深邃的克莱因蓝形成鲜明对比,营造出独特的情绪氛围。内部空间巧妙布局潜望镜,通过视线连接内外空间,为观者带来别样的感官体验。设计注重结构的美感,更深入探讨了色彩与情感之间的微妙关系,为人与人之间的情感共鸣提供了一个沉浸式的感官体验空间。

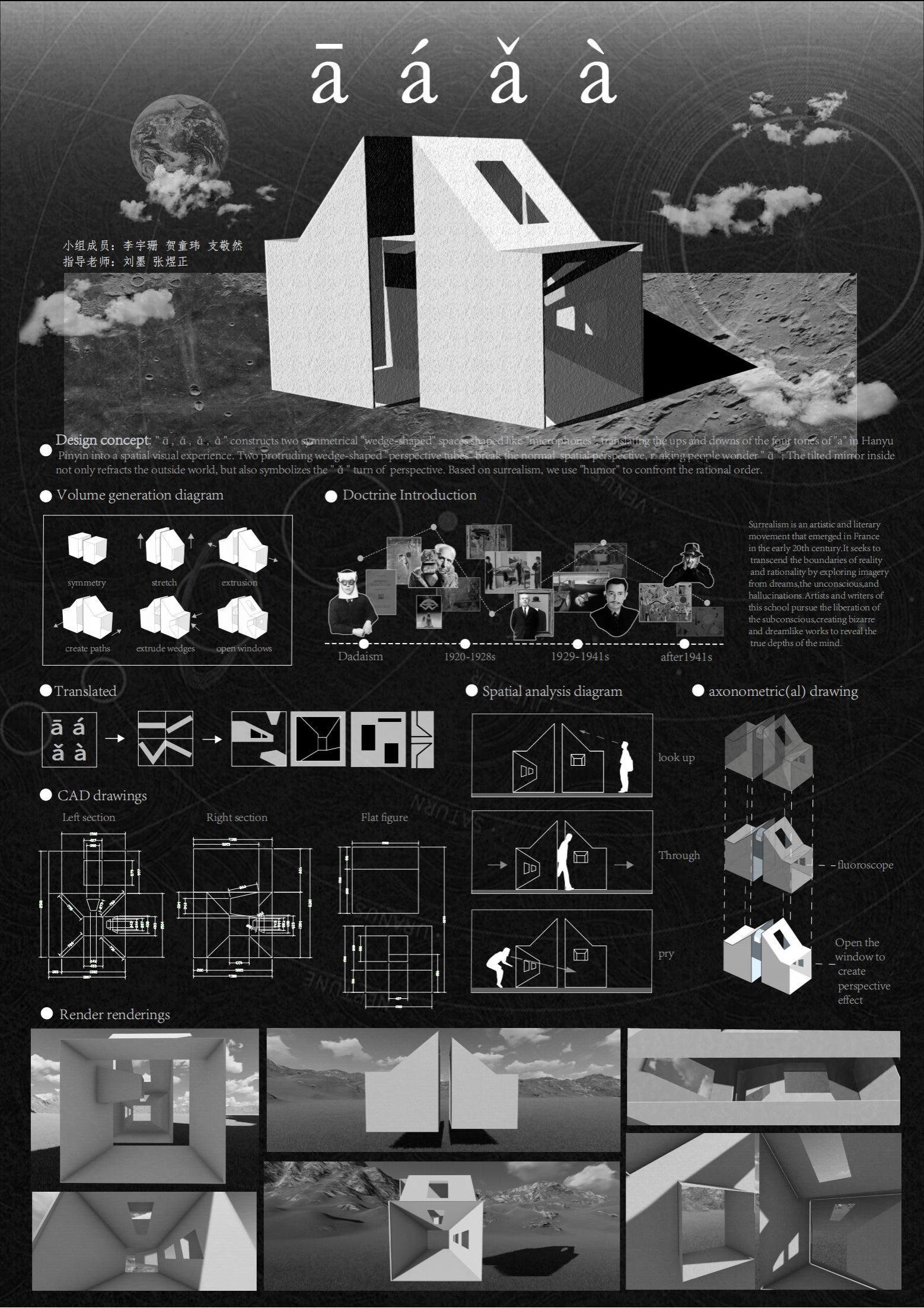

《ā、á、ǎ、à》-超现实主义

作者:支敬然、李宇珊、贺童玮

“ā、á、ǎ、à”是在对称的两个锥形空间中构建“ā、á、ǎ、à”的传声筒,将汉语拼音“a”的四个声调的高低起伏转译为空间的感知体验,两个突出的楔形“透视筒”打破了正常空间的透视,使人发出“ā”的疑惑。内部的倾斜镜子不仅折射外部世界,也象征着视角的“ǎ”式转折。该作品基于超现实主义,以幽默对抗理性秩序的空间想象。

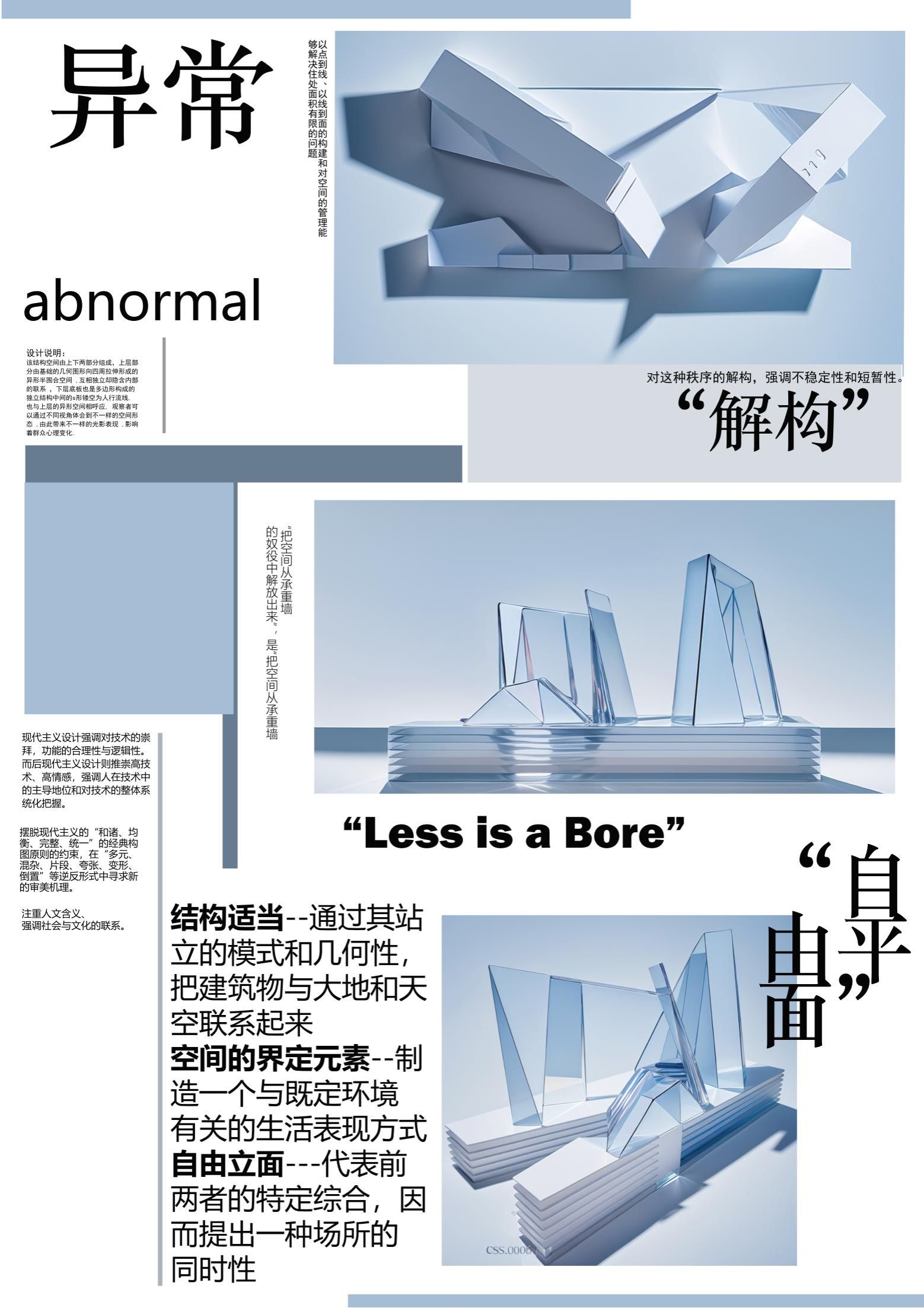

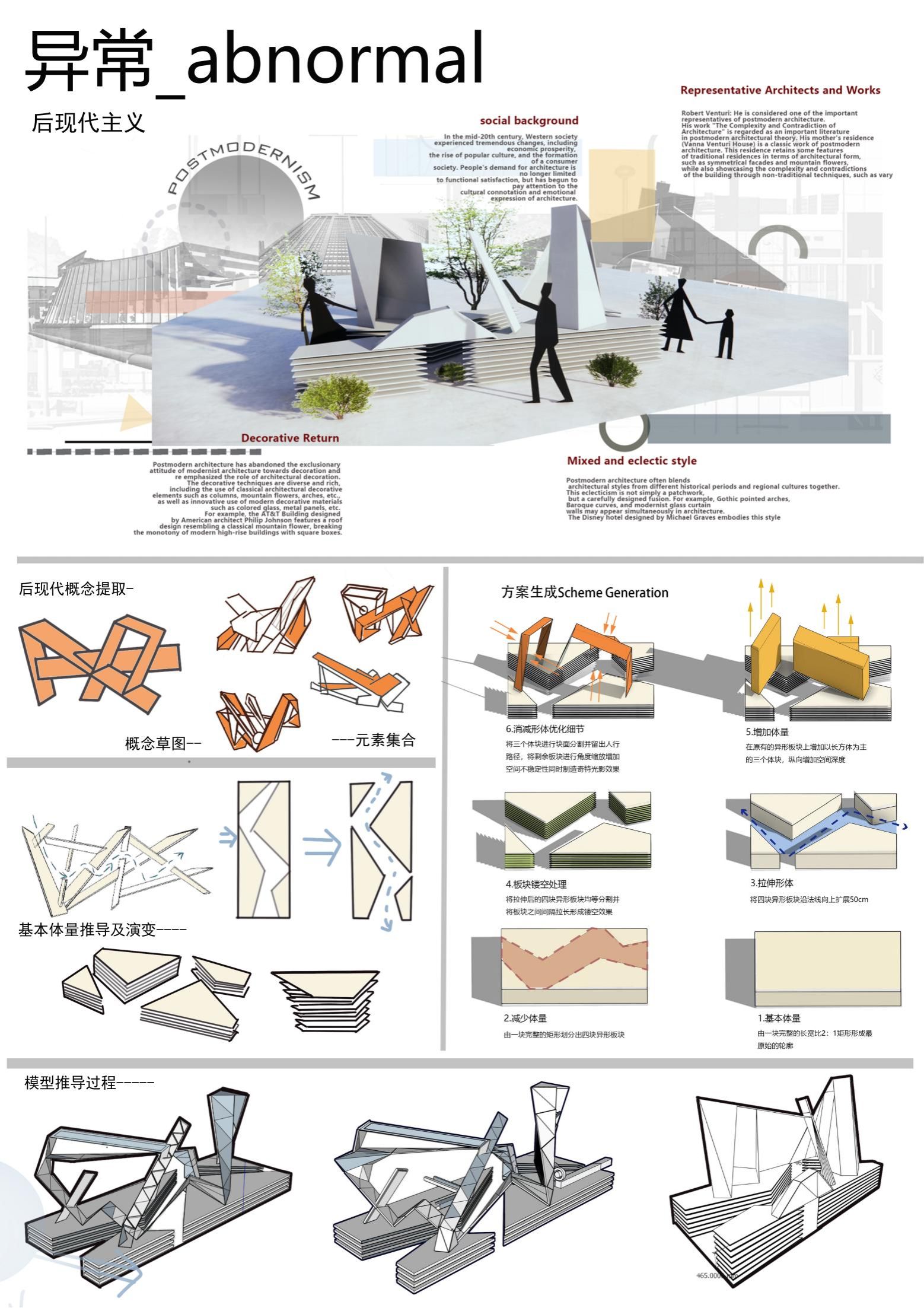

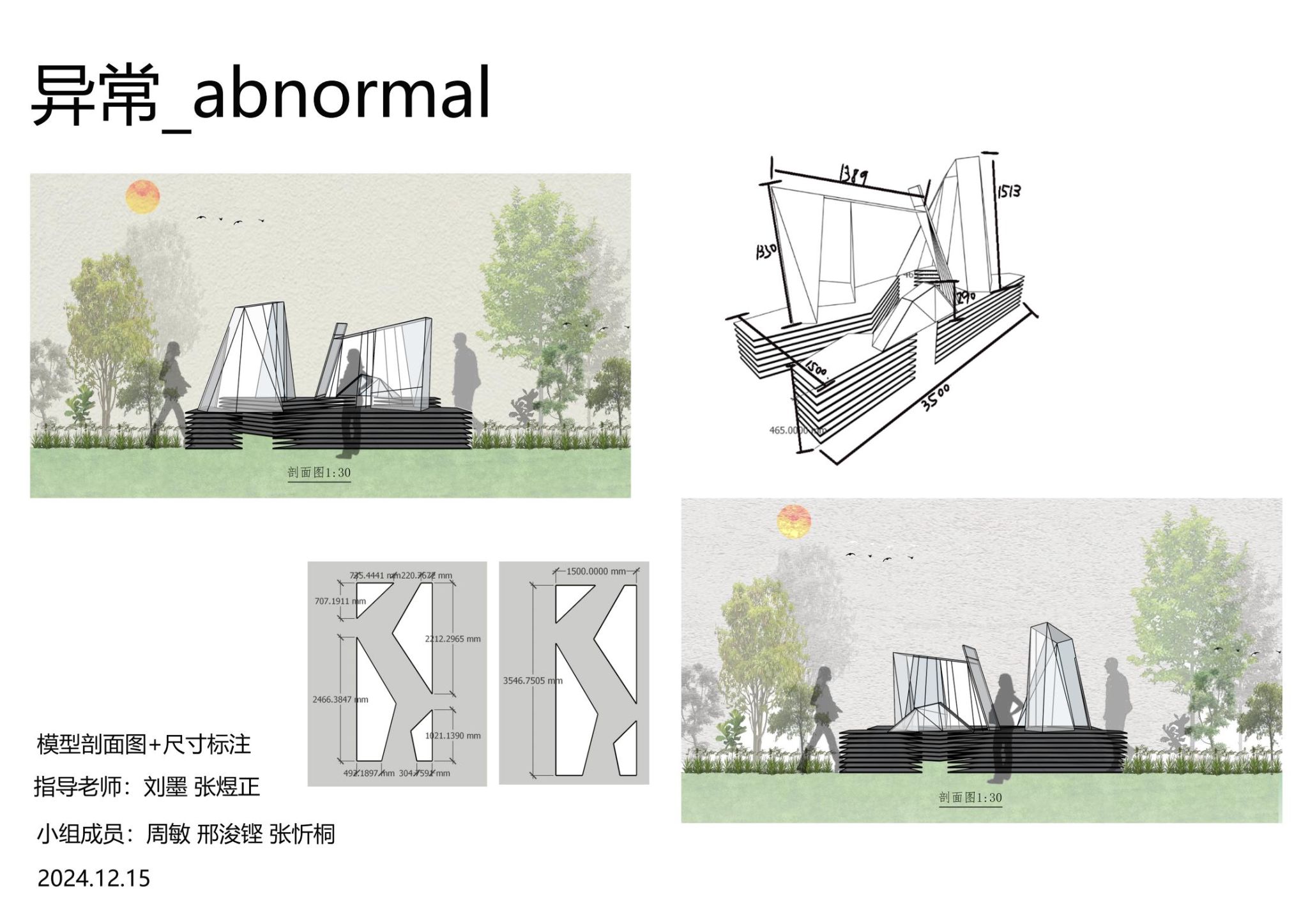

《异常_ Abnormal》-后现代主义

作者:周敏、邢浚铿、张忻桐

该结构空间以几何图形向四周拉伸形成的异形半围和空间,尝试创造独立却隐含内部连接的思考。多边形构成的独立结构中间,“S”形镂空为观者的行为流线,也与异形空间相呼应。观者可通过不同视角体验到反抗的空间的形态带来了不一样的感知表现。

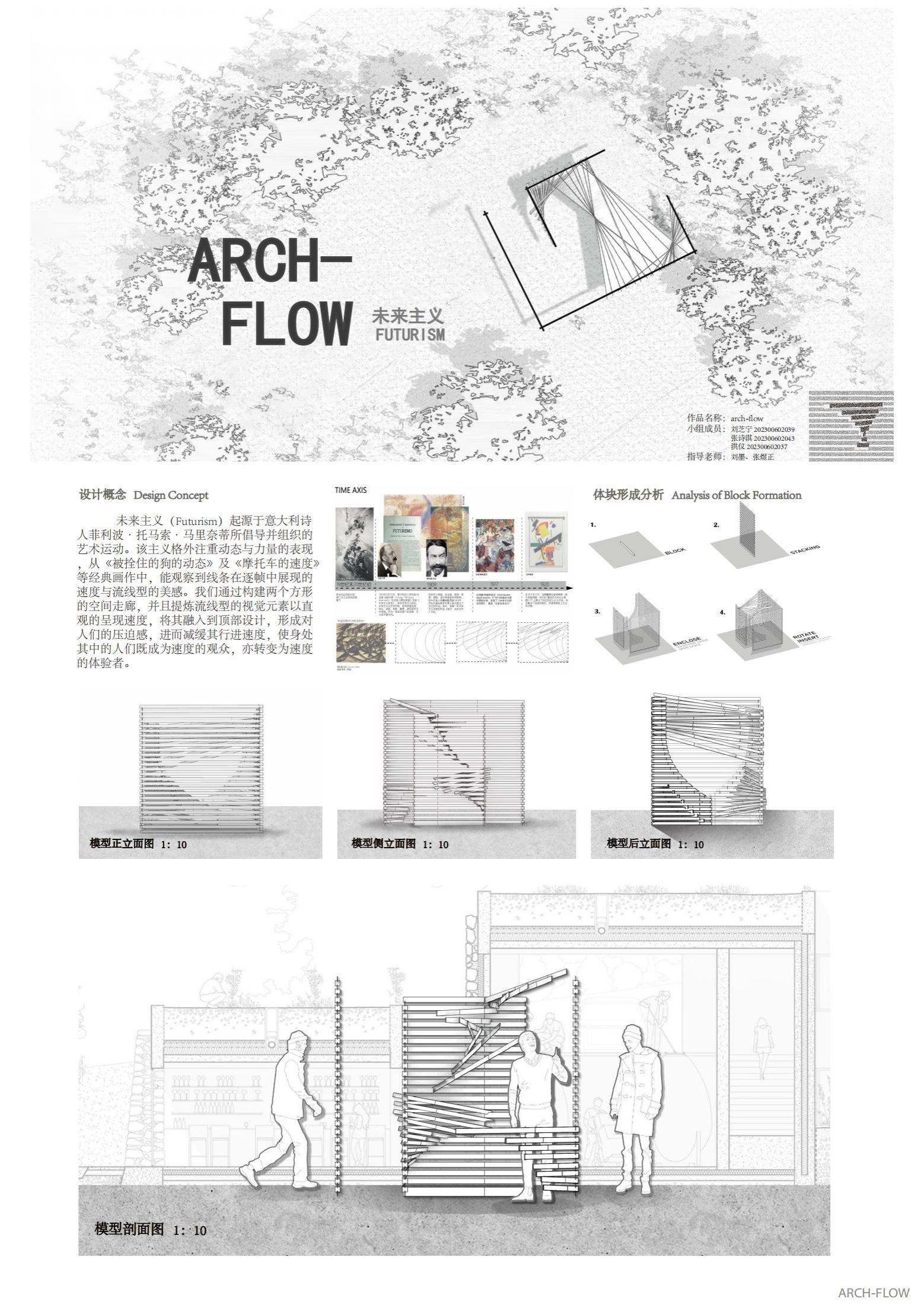

《Arch-flow》-未来主义

作者:洪仪、刘芝宁、张诗淇

未来主义(Futurism)起源于意大利诗人菲利波·托马索·马里奈蒂所倡导并组织的艺术运动。该主义格外注重动态与力量的表现,从《被拴住的狗的动态》及《摩托车的速度》等经典画作中,能观察到线条在逐帧中展现的速度与流线型的美感。该作品通过构建两个方形的空间走廊,并提炼流线型的视觉元素以直观呈现速度,将其融入顶部设计,形成对人们的压迫感,进而减缓其行进速度,使身处其中的人们既为速度的观众,亦是速度的体验者。

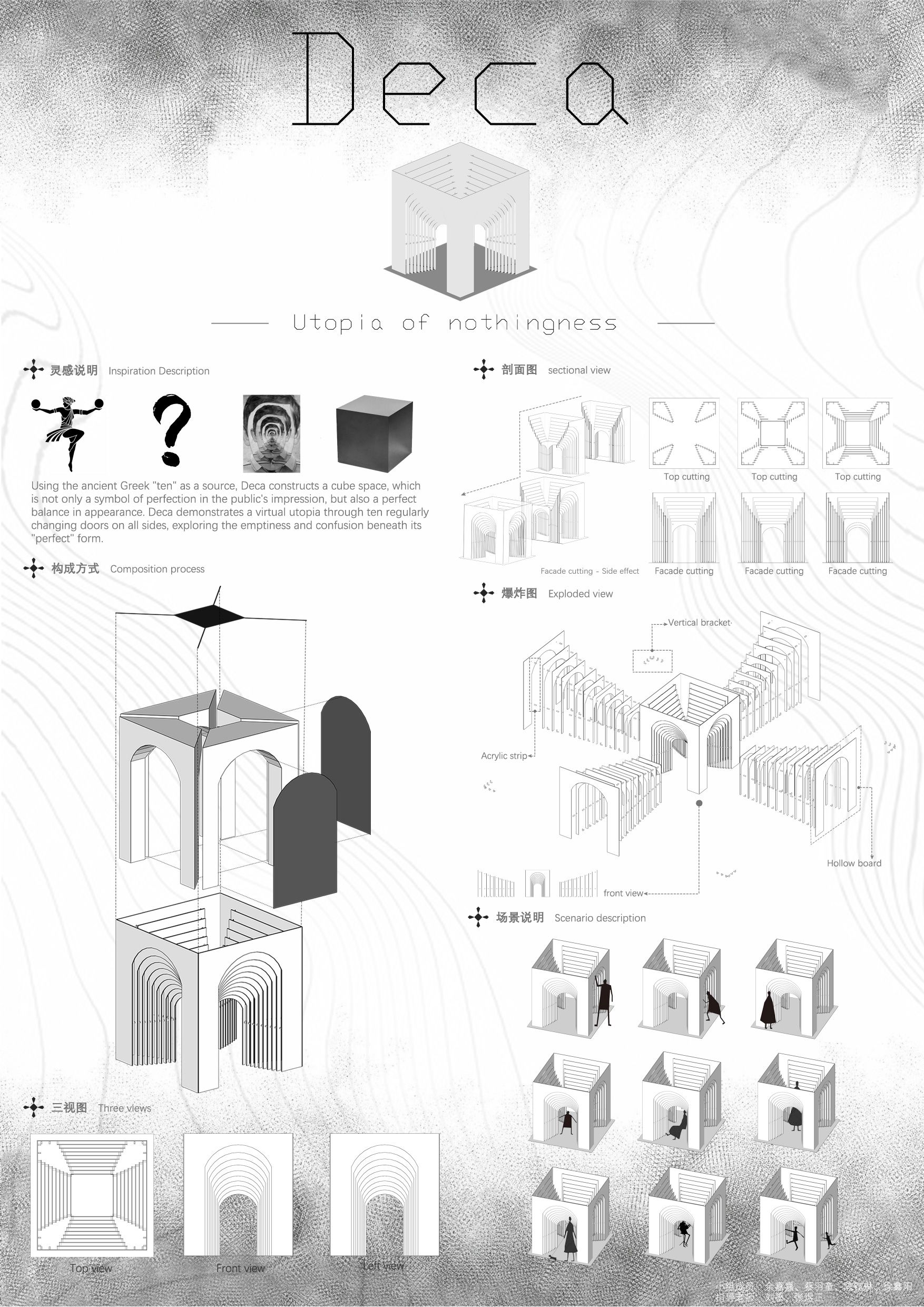

《Deca》-乌托邦主义

作者:徐鑫阳、余嘉嘉、蔡羽童、陈钰琳

"Deca”原意为古希腊里的“十”,有完美之意,而本建筑形式也以垂直的正方形作为外轮廓,以拱形的10个门来呈现完美的形式。尺度的变化成就了空间的起点到终点的透视,但当观者通过蹲下体验狭隘的空间行动困难时,会发现这一切的空洞。这不仅仅是一个专注形式完美背后的功能孤独,更是讽刺了虚无的乌托邦,以及其完美秩序下的形式主义。

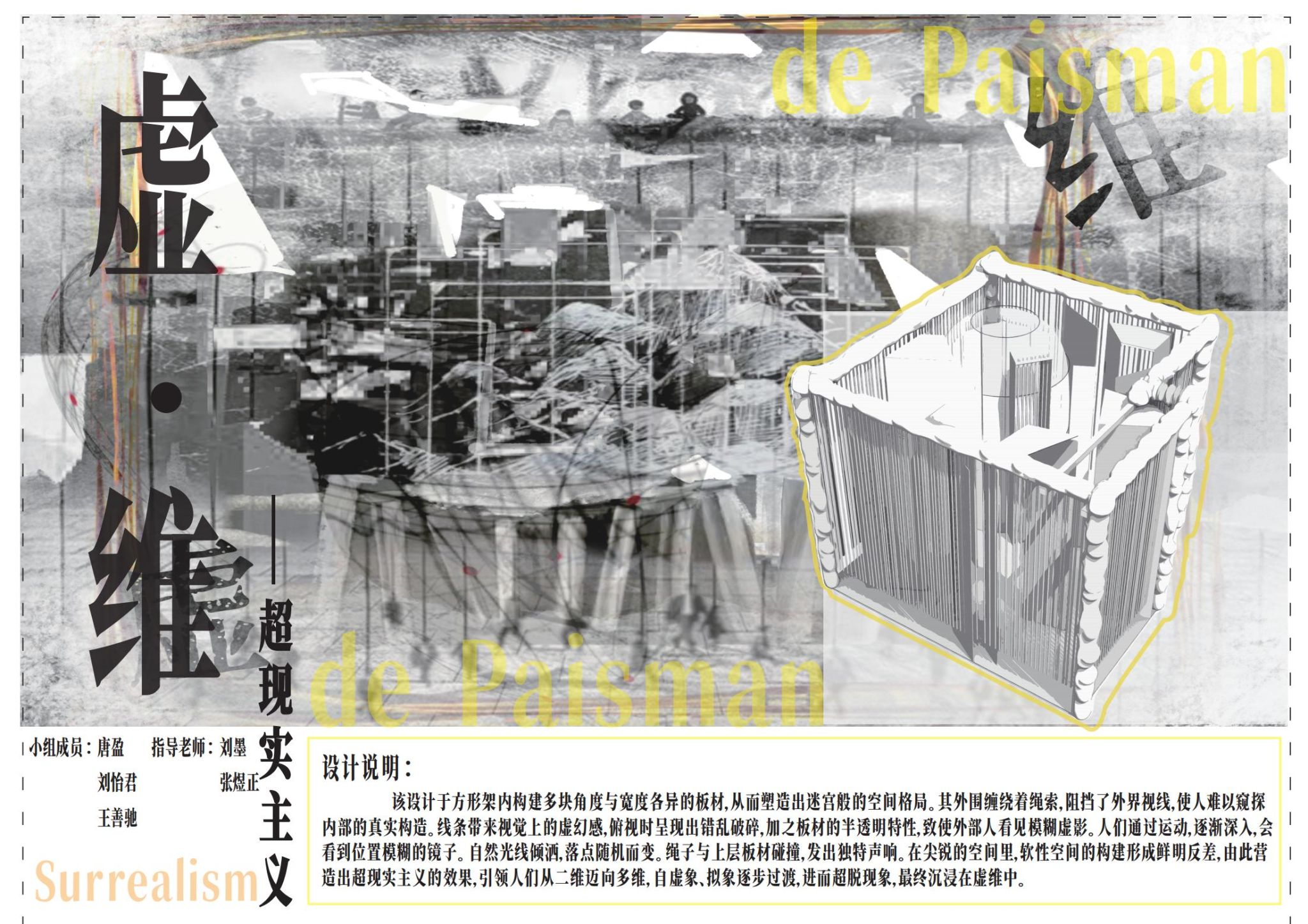

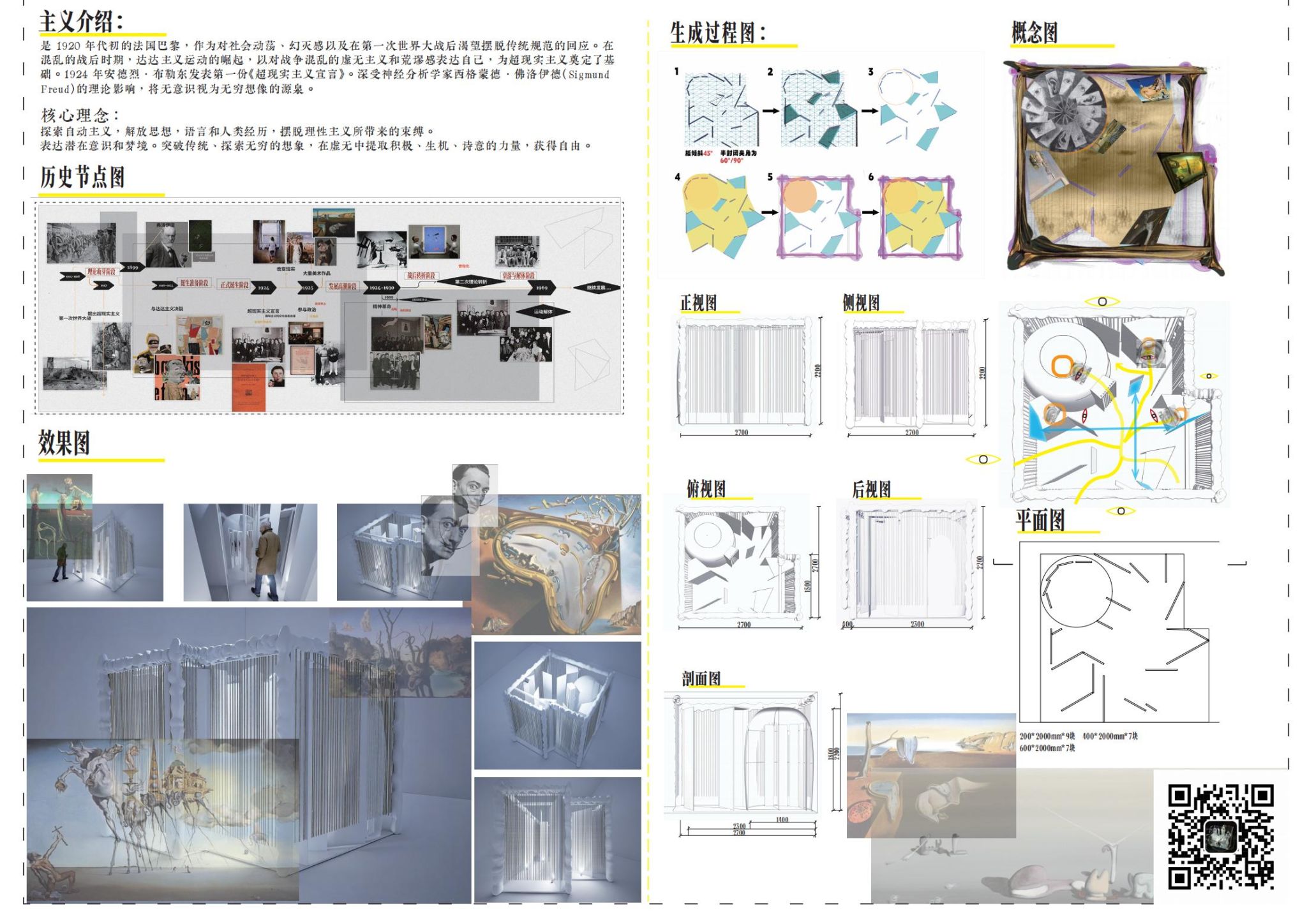

《虚·维》-超现实主义

作者:唐盈、刘怡君、王善驰

该设计于方形架内构建多块角度与宽度各异的板材,从而塑造出迷宫般的空间格局。其外围缠绕着绳索,阻挡了外界视线,使人难以窥探内部的真实构造。线条带来视觉上的虚幻感,俯视时呈现出错乱破碎,加之板材的半透明特性,致使外部人看见模糊虚影。人们通过运动,逐渐深入,会看到位置模糊的镜子。自然光线倾洒,落点随机而变。绳子与上层板材碰撞,发出独特声响。在尖锐的空间里,软性空间的构建形成鲜明反差,由此营造出超现实主义的效果,引领人们从二维迈向多维,自虚象、拟象逐步过渡,进而超脱现象,最终沉浸在虚维中。

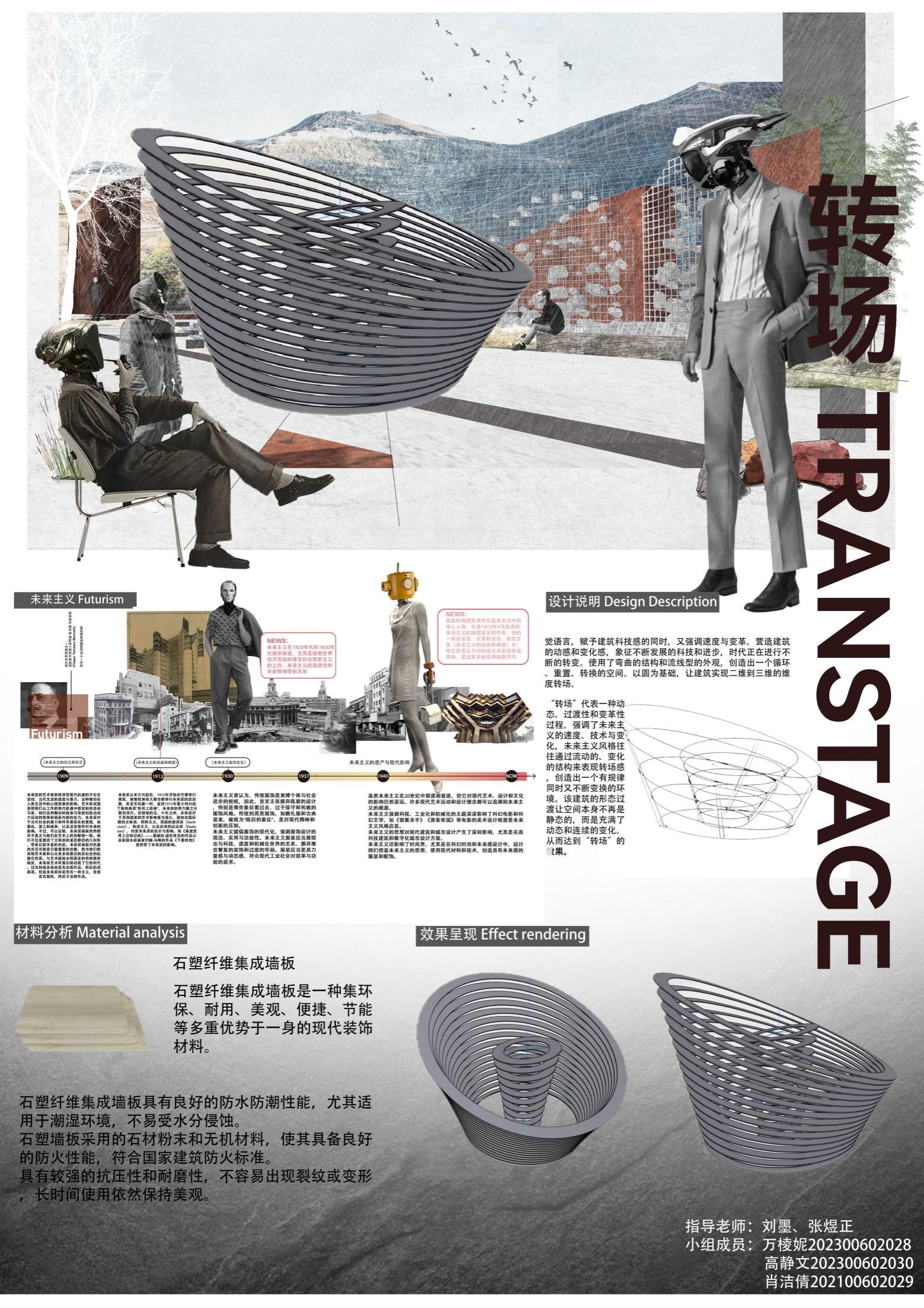

《转场_Transtage》-未来主义

作者:高静文、万棱妮、肖洁倩

“转场”代表一种动态、过渡性的变革性过程,呈现未来主义的速度,通过流动的、变化的结构来表现转场的仪式。创造出一个有规律同时又不断变换的环境,使其空间形态过渡,让空间本身不再是静态的,而是充满动态和连续的变化,从而达成转场的效果。本空间结构以倾斜角度的圆环变化展现了未来主义空间建造的独特的视觉语言。赋予空间建造的动感,使其弯曲的结构和流动型的外观创造出一个循环重置转换的空间,以圆为基础,让建筑实现二维到三维的维度转场。

《偏离中心Off-center》-波普艺术

作者:曾家敏、何雨睿、梁灏

“偏离中心_Off-center”在构建中试图偏移上方可动的形体以及下方不可动形体中多个角度的形状,动静等形态的对比,表达波普艺术家草间弥生视错觉的形式语言,以此来探究空间之间以点创造维度的关系,并在其中设置适合人员感受的空间,以此来使其获得更深刻的体验与感受。

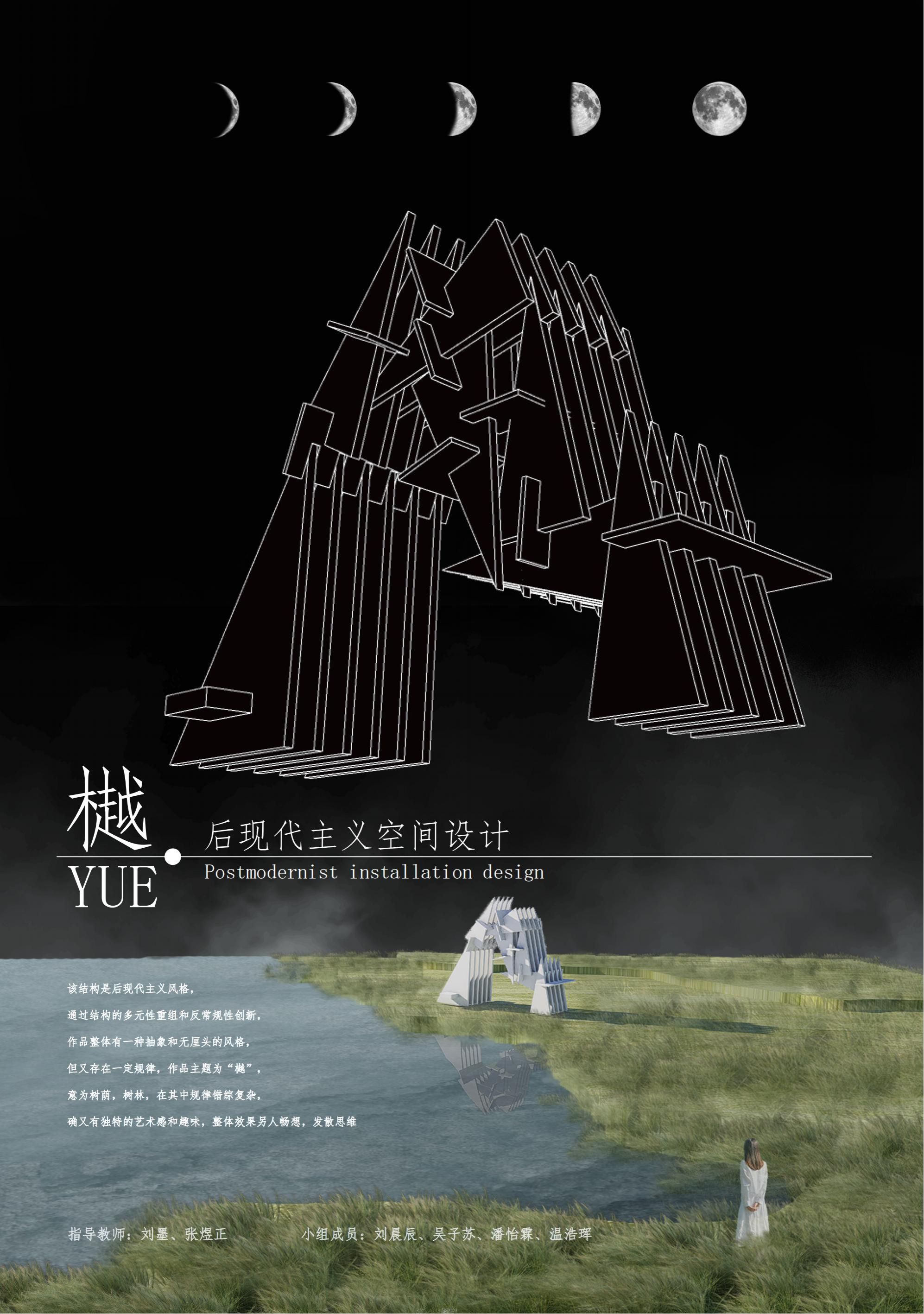

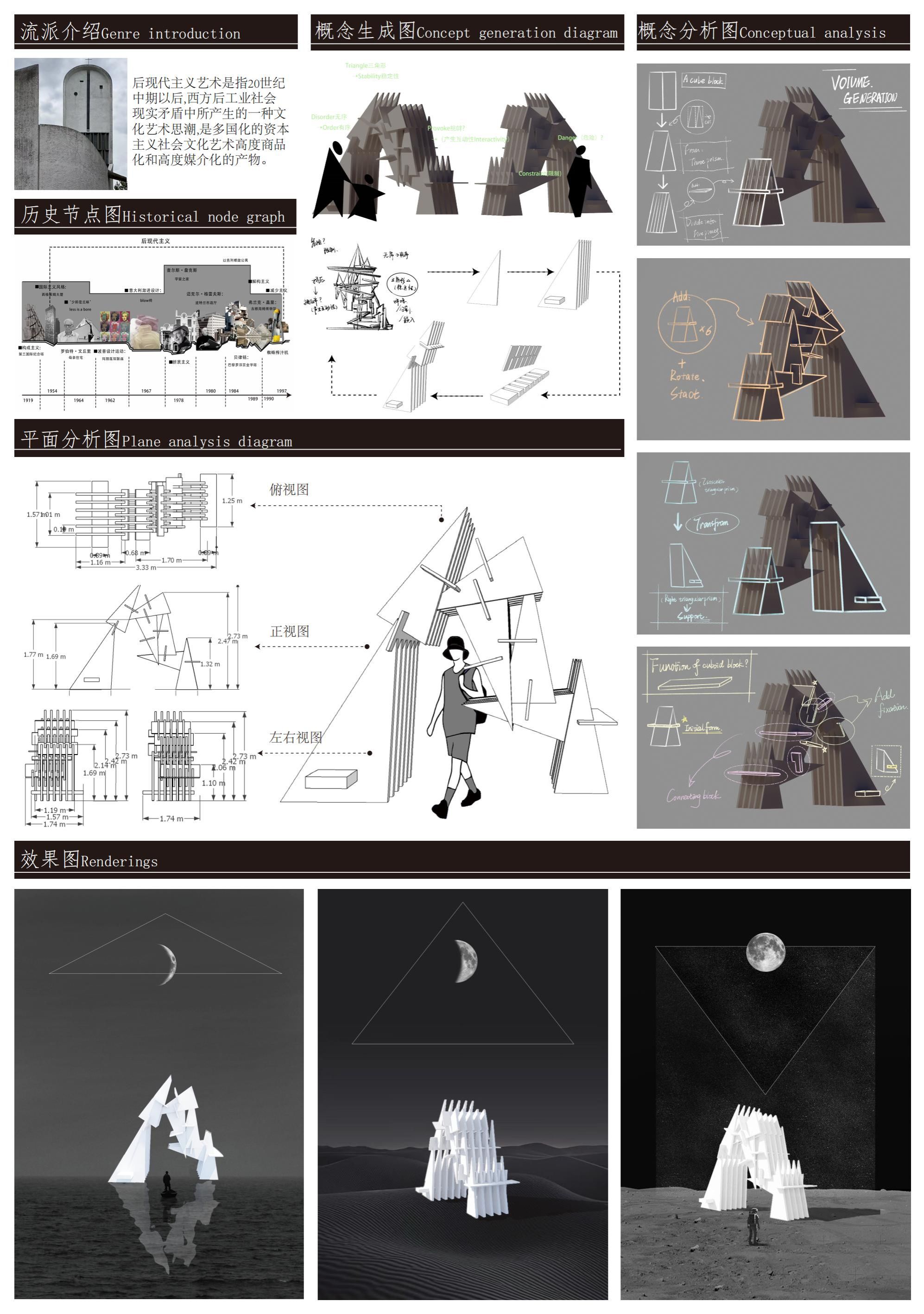

《樾_Space》-后现代主义

作者:吴子苏、温浩珲、刘晨辰、潘怡霖

作品主题为“樾”,意为树荫,树林。其中规律错综复杂,以无序创造有序,通过建造的多元性重组和反常性的相交的空间形式,呈现了设计者对空间的思考。

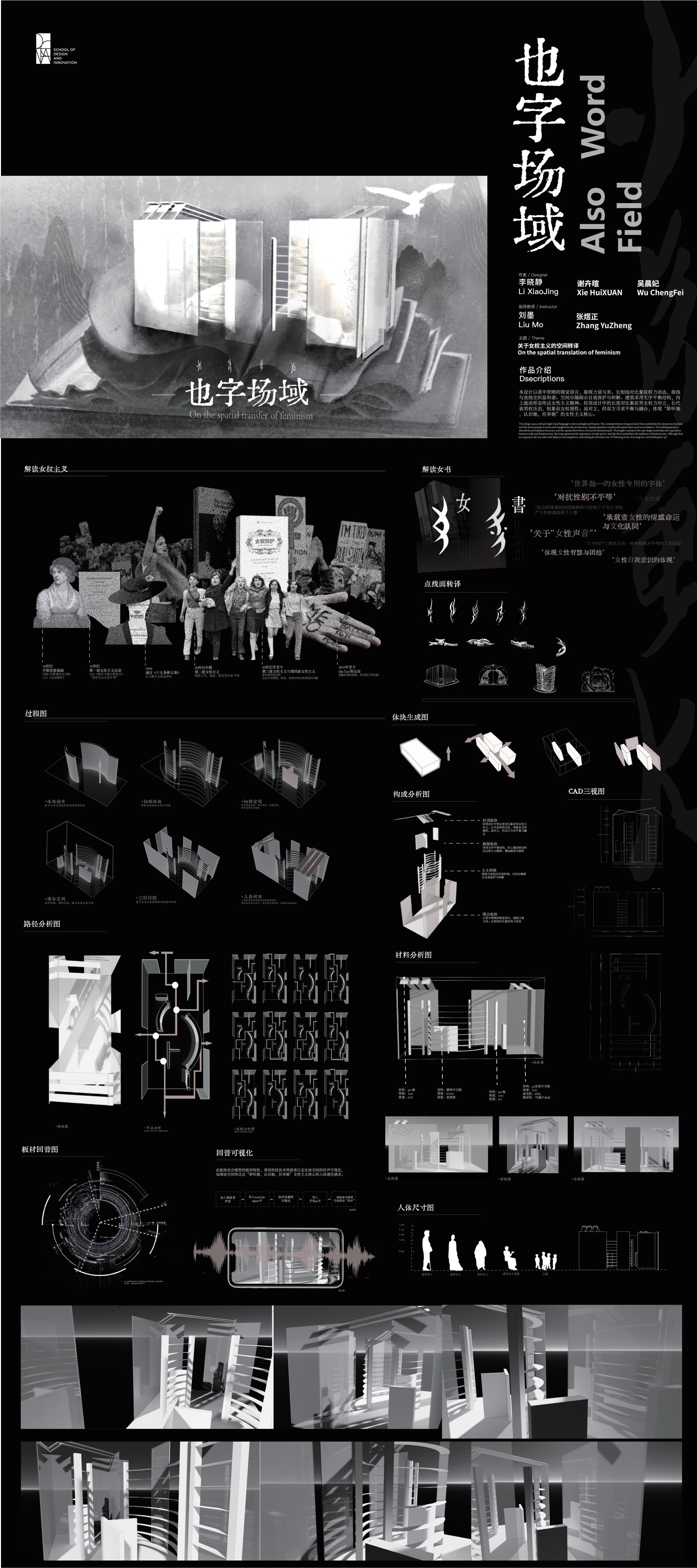

《也字场域》-女权主义

作者:李晓静、谢卉暄、吴晨妃

认识它、聆听它、托举它是女性主义的核心。本建造作品以柔中带刚的视觉语言展现了女性的力量与平衡之美,利用长短交错的线对比,象征着权力的动态。曲线与直线交织的和谐风格,暗示了自我保护与和解;采用无序平衡的结构,以向上流动的形态,传达女性主义的精神。空间中的顶面,长短交错的对比,象征着男女权利的对立。虽对立,但也需要平衡。这是女性主义在争夺权利的同时发出的流动在空间的声音。

学生采访片段

在03作业“建造主义-维造”空间装置搭建完成后对学生们进行了采访,谈谈他们的感想及收获,以下是几段采访片段。

《開!》小组:

“这次03作业让我大开眼界,一开始看到那么复杂的任务和要求,我心里直打鼓,心想这怎么可能完成呢。但随着时间的推移,我逐渐找到了解题的线索,就像探险家找到了宝藏的地图一样。我查阅了大量文献资料,还学习到了激光切割的相关使用技巧,虽然过程挺艰辛的,但当我看到自己的成果时,那种成就感真的难以言表。”

《异常_ Abnormal》小组:

“这次03作业对我来说,真的是一次难忘的经历。它让我们更深入地理解了专业知识,也让我有机会将所学应用到实际搭建项目中。在做作业的过程中,我们发现了很多自己平时忽视的细节,这让我对实体搭建及模型制作有了全新的认识。这次作业还锻炼了我们的时间管理能力。为了完成作业,我们小组成员不得不合理规划时间,这对我们来说是一次很好的锻炼。”

《即兴造句》小组:

“这次03作业我们真的学到了很多。一开始我们对题目感到特别迷茫,不知道该如何下手。但幸运的是,我们得到了老师和其他小组同学的帮助。我们一起讨论问题,分享设计策略,这不仅提高了我们的学习效率,也让我们感受到了团队的力量。通过这次作业,我们学会了如何与他人合作,如何共同解决问题。我们觉得这种团队协作能力对我们未来的学习和工作都非常重要。现在,我们更珍惜与同学之间的友谊,也更加自信地面对未来的挑战。”